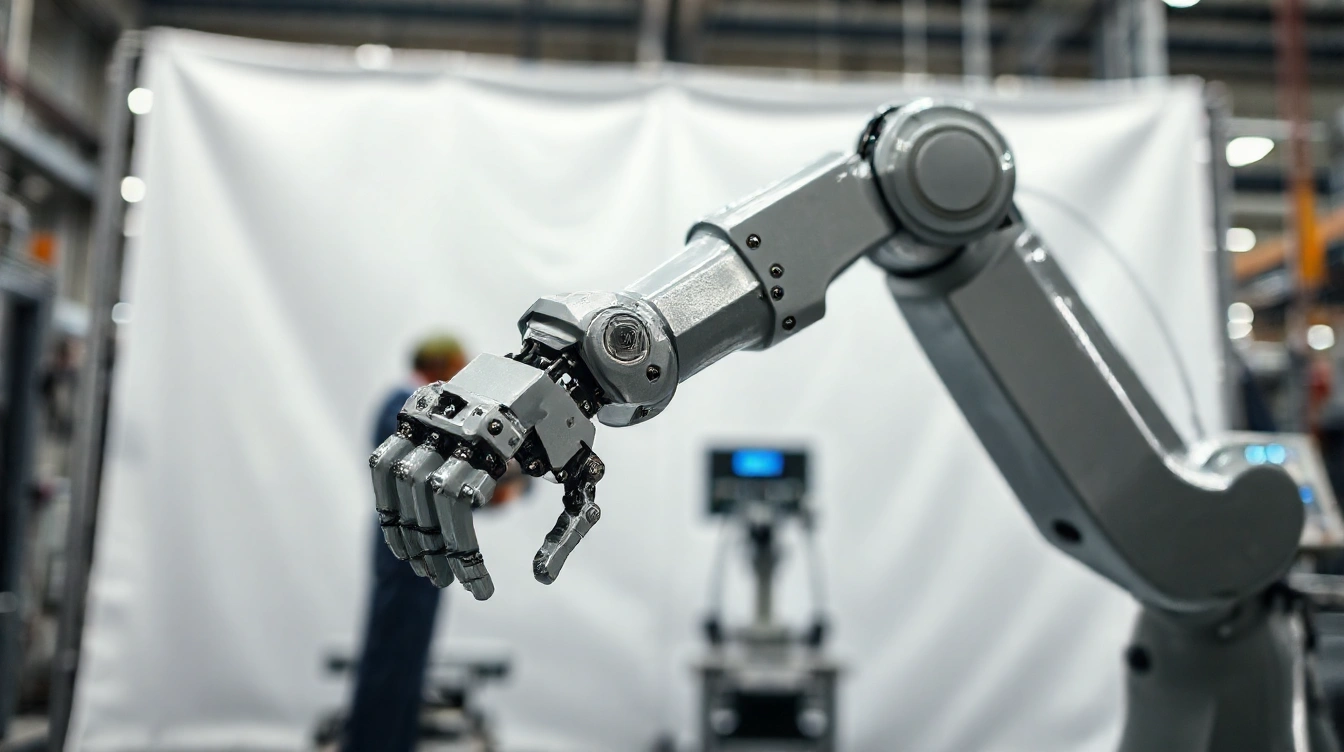

Améliorer la performance et l’autonomie des bras robotisés exige une approche complète mêlant optimisation mécanique, programmation avancée et gestion énergétique précise. Chaque élément, du choix des matériaux à l’intégration intelligente des capteurs, influence directement leur efficacité et leur durée de fonctionnement. Découvrez comment agir sur ces leviers pour transformer vos systèmes robotiques en outils plus fiables, adaptatifs et économes.

Améliorer la performance mécanique des bras robotisés

Pour améliorer la performance des bras robotisés, l’optimisation mécanique est essentielle. Une première étape consiste à sélectionner des matériaux et composants adaptés afin de minimiser la friction et l’usure. Utiliser des alliages légers et résistants, ainsi que des revêtements spécifiques, permet de garantir une meilleure durabilité et une mobilité fluide. Ces choix impactent directement la précision robotique en favorisant un mouvement plus stable et prévisible.

A lire en complément : Pénoplastie à paris : transformez votre vie intime avec confiance

L’entretien régulier des articulations joue un rôle crucial dans la fiabilité des bras robotisés. Un ajustement soigné des mécanismes, accompagné d’un contrôle fréquent des jeux et des frottements, empêche les défaillances prématurées et maintient un fonctionnement optimal sur le long terme. Ce suivi proactif limite les variations inattendues qui pourraient dégrader la précision, contribuant ainsi à une performance constante.

Enfin, le renforcement de la précision passe par une réduction stricte des tolérances dans les systèmes d’entraînement. Réduire ces marges d’erreur sur les engrenages, chaînes ou courroies améliore la répétabilité des mouvements, ce qui est primordial pour des applications exigeant un positionnement exact. Cette optimisation mécanique favorise aussi l’efficacité énergétique, car moins de pertes sont constatées dans la transmission des forces.

Cela peut vous intéresser : Chirurgie des paupières à tours : ravivez votre regard !

En résumé, une performance bras robotisés de haut niveau repose sur une combinaison ciblée de matériaux bien choisis, une maintenance attentive et des ajustements précis des composants mécaniques. Ces facteurs assurent non seulement la longévité, mais aussi une précision robotique optimale, condition indispensable à l’exploitation des bras dans des environnements variés. Pour approfondir ces aspects, découvrir des conseils spécifiques sur l’optimisation mécanique est possible via orthopus.

Optimiser les algorithmes de contrôle et la programmation

L’optimisation des algorithmes de commande est essentielle pour améliorer la performance des robots. En mettant à jour régulièrement les logiciels embarqués, on garantit une exécution plus rapide et une meilleure gestion des tâches. Cette mise à jour permet aussi de corriger les bugs et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, augmentant ainsi l’efficacité énergétique globale des systèmes robotiques.

La programmation robotique profite grandement de l’intégration de routines d’apprentissage automatique. Ces routines permettent aux robots de s’adapter de manière dynamique à leur environnement, améliorant leur autonomie et leur précision lors des opérations. Par exemple, un robot équipé d’algorithmes d’apprentissage peut ajuster ses mouvements pour consommer moins d’énergie tout en maintenant une performance optimale, ce qui est un avantage significatif dans des applications industrielles ou médicales.

Par ailleurs, l’utilisation de protocoles de communication basse-latence joue un rôle clé dans la rapidité d’échange des données entre les composants du robot. Ces protocoles assurent une transmission efficace sans décalage notable, ce qui est crucial pour le contrôle en temps réel des actions robotiques. Une communication fluide permet de réduire les erreurs de synchronisation et de maintenir la cohérence des commandes.

Pour aller plus loin, l’optimisation des algorithmes se combine souvent avec des stratégies matérielles avancées, créant un système robuste et performant. On retrouve des applications concrètes dans le domaine de la compensation robotique des bras, où une programmation fine optimise simultanément la performance et l’autonomie.

Gérer efficacement la consommation énergétique

Pour maximiser l’autonomie batterie des robots, la gestion énergie robots doit être parfaitement orchestrée. La sélection de moteurs à haut rendement énergétique est primordiale. Ces moteurs consomment moins tout en offrant une puissance adaptée aux besoins spécifiques des robots, réduisant ainsi la consommation globale.

Par ailleurs, l’activation intelligente des modes basse consommation pendant les périodes d’inactivité permet d’éviter un gaspillage énergétique inutile. Le robot adapte automatiquement sa consommation, préservant ainsi sa batterie pour une utilisation plus longue.

La surveillance continue de l’état de charge est également cruciale. Elle offre une visibilité précise sur le niveau d’énergie restante, permettant une optimisation des cycles de recharge. Cette approche aide à prolonger la durée de vie de la batterie tout en assurant la disponibilité maximale du robot. Pour approfondir la gestion des performances robotiques, la ressource orthopus propose des solutions innovantes.

En combinant ces stratégies, la réduction consommation rime avec efficacité et durabilité, offrant un fonctionnement plus fluide et économique des systèmes robotiques.

Améliorer la conception électronique et l’intégration des capteurs

Pour augmenter la performance et la fiabilité des robots, l’intégration de capteurs intelligents joue un rôle crucial. Ces capteurs de précision fournissent un retour d’information en temps réel, essentiel pour ajuster instantanément les mouvements et optimiser ainsi l’efficacité globale du dispositif. Par exemple, des capteurs tactiles et de position permettent de mesurer avec exactitude les interactions de l’outil robotisé avec son environnement, garantissant un contrôle précis et adapté à chaque situation.

L’électronique robotisé doit être conçue pour minimiser la consommation d’énergie tout en offrant une puissance de calcul suffisante pour gérer les données générées. L’intégration de cartes électroniques optimisées, capables de traiter localement les informations émises par les capteurs, permet de réduire drastiquement les délais de réponse et améliore le monitoring performance. De plus, une consommation réduite prolonge l’autonomie, un critère essentiel dans l’usage prolongé des robots.

Un autre élément clé est le diagnostic automatisé rendu possible grâce à l’Internet des Objets (IoT). Ce système collecte en continu les données des capteurs pour effectuer une maintenance prédictive: il détecte les signes avant-coureurs de dysfonctionnements ou d’usure avant qu’ils n’entraînent une panne. Cette surveillance intelligente simplifie la gestion des équipements, réduit les arrêts imprévus et optimise la durabilité des composants électroniques.

Réduire le poids et optimiser la structure

Pour améliorer l’autonomie du bras robotisé, il est essentiel de se concentrer d’abord sur l’allègement robot. En effet, un bras plus léger nécessite moins d’énergie pour se mouvoir, ce qui prolonge sa durée de fonctionnement entre deux recharges. Une des méthodes les plus efficaces consiste à utiliser des matériaux composites légers, comme la fibre de carbone ou certains alliages aluminium-titane, qui offrent un compromis idéal entre légèreté et résistance. Ces matériaux réduisent considérablement le poids global tout en maintenant une structure optimisée et robuste.

La simplification des mécanismes joue aussi un rôle primordial. En minimisant les pièces mobiles, on réduit non seulement le poids mais aussi les risques de défaillance mécanique. Une structure optimisée doit conjuguer légèreté et fiabilité. Cela passe par une conception pensée dès la phase initiale pour éliminer les composants superflus sans compromettre les performances du bras robotisé.

Enfin, l’allègement ciblé consiste à identifier précisément les parties les plus lourdes et à appliquer des solutions adaptées, par exemple, en creusant des cavités dans des parties non critiques ou en remplaçant certains matériaux. Cette approche ciblée permet de conserver la robustesse là où elle est nécessaire tout en allégeant le système global, optimisant ainsi l’autonomie du bras robotisé.

Adapter l’activité du bras à la tâche

Pour personnaliser les tâches du bras robotique, il est essentiel d’intégrer des modes de fonctionnement spécifiques à chaque type d’opération. Par exemple, la programmation de profils énergétiques adaptés permet de moduler la puissance en fonction de la complexité et de la durée de l’activité. Ainsi, un bras robotique peut économiser de l’énergie lors d’une action répétitive simple, tout en augmentant sa puissance pour des mouvements plus lourds ou précis. Cette approche favorise non seulement la optimisation des ressources, mais aussi une plus grande autonomie.

De plus, l’optimisation des séquences de mouvement est une étape clé pour réduire l’effort inutile. En analysant la trajectoire et la vitesse des gestes, le système peut éviter les redondances ou les gestes superflus, limitant ainsi la fatigue mécanique et prolongeant la durée de vie du matériel. Par exemple, en ajustant finement les angles de rotation et les pauses entre les gestes, le bras adopte un comportement plus fluide et naturel, ce qui est particulièrement bénéfique dans les environnements exigeants.

Enfin, l’intégration de modules adaptatifs permet au bras robotique de s’ajuster à diverses applications, allant de la manutention délicate à des tâches plus robustes. Ces composants intelligents peuvent détecter les conditions environnementales et modifier automatiquement le mode de fonctionnement, garantissant une performance optimale sans intervention humaine constante.

Surveiller et gérer la température

La gestion thermique robot est cruciale pour assurer la fiabilité et la longévité des systèmes robotiques. Sans un contrôle efficace de la température, les composants peuvent surchauffer, entraînant des dysfonctionnements voire des pannes irréversibles. Pour cette raison, il est essentiel de mettre en place des systèmes de refroidissement adaptés, comme des dissipateurs de chaleur ou des ventilateurs intégrés, qui favorisent une bonne dissipation chaleur.

La surveillance de la température s’effectue généralement via des capteurs thermiques placés stratégiquement dans les zones sensibles du robot. Ces capteurs permettent de détecter toute élévation anormale de la température en temps réel. Dès qu’un seuil critique est atteint, le contrôle logiciel peut agir pour éviter la surchauffe.

Dans ces situations, l’ajustement dynamique de la puissance devenue indispensable. Cette approche adapte automatiquement la puissance fournie aux moteurs ou aux processeurs selon la température mesurée, réduisant ainsi la chaleur générée et permettant une performance continue sans risque. Cette technique garantit que le robot conserve un fonctionnement optimal même dans des environnements contraignants, prolongeant de manière significative sa durée de vie opérationnelle.

En résumé, une gestion thermique robot efficace allie des moyens matériels refroidissement et dissipation thermique avec une supervision fine et une régulation adaptative.

Automatiser la maintenance pour moins d’arrêts

L’automatisation maintenance joue un rôle crucial pour garantir la fiabilité opérationnelle des bras robotiques. En automatisant la gestion des interventions, on réduit significativement la durée des arrêts liés à des pannes ou à des opérations de maintenance planifiées. Une planification proactive permet d’intervenir avant même que des défaillances ne surviennent, assurant ainsi une continuité optimale des activités.

L’intégration de modules interchangeables simplifie la maintenance : les pièces usées ou défectueuses peuvent être rapidement remplacées sans immobiliser longtemps le système. Ces modules facilitent aussi l’adaptation du bras robotique à des besoins changeants, contribuant par ailleurs à prolonger la durée de vie bras.

Par ailleurs, l’application d’une analyse prédictive basée sur les données recueillies en temps réel anticipe les pannes potentielles. Ce procédé repose sur l’exploitation d’algorithmes capables de détecter des signaux précurseurs d’usure ou de dysfonctionnements. En combinant ces solutions, l’automatisation maintenance permet d’optimiser à la fois la performance et la longévité des équipements, tout en renforçant la fiabilité opérationnelle au cœur des processus industriels.

Utiliser des batteries et sources d’alimentation avancées

L’utilisation de batteries haute capacité est essentielle pour maximiser l’autonomie des appareils robotisés. Les batteries Lithium-ion et Lithium-polymère sont privilégiées pour leur densité énergétique élevée, ce qui permet une durée de fonctionnement prolongée sans alourdir l’appareil. Ces batteries offrent également une meilleure stabilité et une résistance accrue aux cycles de charge-décharge, ce qui prolonge leur durée de vie.

L’alimentation intelligente joue un rôle crucial dans l’optimisation de l’autonomie. Intégrer des systèmes de recharge rapide permet de minimiser les interruptions et de garantir une disponibilité quasi constante de l’appareil. De plus, l’usage de sources d’énergie renouvelable, comme des panneaux solaires intégrés, peut compléter efficacement la charge, surtout en cas d’utilisation prolongée hors réseau.

La surveillance en temps réel du niveau d’énergie avec des capteurs avancés favorise une gestion proactive de la batterie. Cette optimisation de l’autonomie passe par l’adaptation dynamique de la consommation énergétique en fonction des tâches, évitant ainsi un déchargement rapide et imprévu. Pour approfondir cette thématique, il est intéressant de consulter des ressources spécialisées comme orthopus.

En somme, la combinaison de batteries haute capacité, d’une alimentation intelligente et de systèmes de surveillance performants offre une solution robuste pour garantir l’autonomie nécessaire à l’efficacité des appareils robotisés.

Exploiter la connectivité et la supervision à distance

L’intégration de la connectivité IoT dans les robots permet une supervision robot à distance efficace, un atout majeur pour optimiser leur usage. Grâce à cette connectivité, il est possible de suivre les performances en temps réel, d’ajuster les paramètres de fonctionnement sans intervention physique, et d’assurer une maintenance prédictive.

La supervision robot à distance utilise des plateformes cloud sécurisées qui centralisent les données recueillies par les capteurs embarqués. Ces données concernent la consommation énergétique, la vitesse d’exécution, ou encore les taux d’utilisation, fournissant ainsi un aperçu complet. L’accès à ces informations facilite une prise de décision rapide pour corriger d’éventuels dysfonctionnements ou adapter les réglages en fonction des besoins spécifiques.

Par exemple, dans un contexte industriel, un opérateur peut détecter une hausse anormale de la consommation et intervenir à distance pour recalibrer le robot, évitant ainsi une panne coûteuse. Cette analyse continue des performances via le suivi performances permet aussi d’optimiser la consommation énergétique et d’allonger la durée de vie des composants.

En résumé, la connectivité IoT combinée à une stratégie de supervision robot à distance garantit une efficience accrue et une autonomie prolongée des systèmes robotisés.